VC 일을 시작한지도 어느덧 4년이 훌쩍 지나고 말았다. 그동한 한국과 미국을 오가며 수많은 회사를 만나면서 배운 것도 많고 느낀 것도 많은데, 오늘은 창업가가 VC를 만날때 미리 알아두면 도움이 될 만한 점들을 몇개 적어보고자 한다

1) 가능한 소개를 통해서 VC를 만날 것 – 콜드 콜, 콜드 이메일이 꼭 나쁘다고는 할 수 없지만, 현실적으로 응답률이 떨어질 수 밖에 없다. 이건 비단 VC뿐만이 아니라 비지니스의 모든 관계에서 그렇다. 아니, 비지니스가 아니라 연애도 그렇다. 다들 바쁜 세상을 살아가다 보니 무작정 연락하는 사람보다는 내가 아는 누군가가 소개시켜주는 사람에 먼저 관심이 갈 수 밖에 없다. 소개를 받는 VC 입장에서도 지인을 통해 한번 걸러진 사람/회사를 만나는 것이니, 자연스럽게 좋은 만남으로 이어질 가능성이 그만큼 높아진다. 대부분의 경우 본인이 조금 노력하면 중간에서 다리를 놔 줄 수 있는 사람을 찾을 수 있다. 요새는 더군다나 Linkedin 같은 소셜네트워크가 활성화 되어있어서 누가 누구와 연결되어 있는지에 관한 정보가 인터넷에 많으니 적극 활용할만 하다.

2) 회사 정보는 적당한 레벨에서 천천히 전달할 것 – VC와 미팅을 할때 ‘기회는 이때다’ 라고 생각하고 온갖 자료와 웅변을 늘어 놓는 분들이 가끔 있다. 작은 폰트로 빽빽하게 들어찬 50장짜리 슬라이드를 건네주기도 하고, 요구 하지도 않은 각종 회사 첨부자료까지 보내서 이메일이 수십메가 파일들로 홍수를 이루기도 한다. 별로 효율적이지 못한 접근 방법이다. 내가 권장하는 방법은 아래와 같다. 누군가의 소개로 VC와 연결이 되면, 회사에 대한 관심을 끌어 내기 위해서 처음에는 teaser형식의 executive summary를 보내는게 좋다. 여기에는 회사내 민감한 정보는 제외하고 회사의 개략적인 내용 (뭘 만들고 있고, 왜 이게 말이되고, 누가 하고 있는지 정도)들 위주로 2페이지 정도로 정리해야 한다. 그리고 미팅이 성사되면 미팅에서 사용할 15장 내외의 슬라이드 자료가 있으면 좋다. 슬라이드는 아까 executive summary의 좀 더 구체적 버전이라고 생각하면 된다. 그리고 그 이외의 자료는 VC가 관심이 있다면 알아서 요구하게 되어있다 (기술 설명 보충 자료, 향후 계획, 재무제표, 정관, 주주 구성표 등등). 이런 것들은 준비하고 있다가 그때 그때 하나씩 보내주고 설명해 주면 된다. 즉 요는 처음 만날때 data dump를 하지 말라는 것이다. 어차피 읽어보지도 않고, 오히려 핵심 메시지가 희석되는 악영향이 있다.

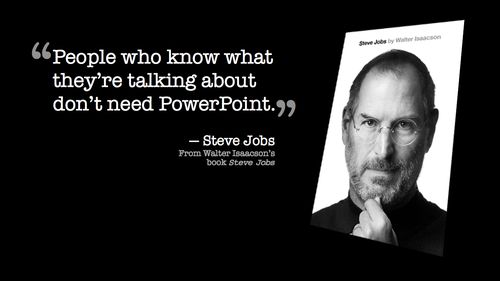

3) VC 와의 미팅은 일종의 인터뷰 – VC와 미팅을 할때 적당한 자료를 잘 준비하는 것도 중요하지만, 무엇보다 이것은 일종의 인터뷰라는 것을 잊어서는 안된다. 한번에 당락이 결정되는 면접시험과는 좀 성격이 다르겠지만, 좋든 싫든 VC의 머릿속엔 사업가에 대한 인상이 남게 된다. 그 인상을 좌우하는 것은 그 사람의 말하는 내용뿐만 아니라, 표정, 톤, 몸짓등 세세한 면에서 다 나타나게 된다. 뭔가에 대해 깊은 열정이 있는 사람은 미팅에서 그 열정이 묻어나올 수 밖에 없다. 이런 저런 질문을 해 보면 얼마나 그 문제에 대해 깊이 고민을 했는지 답변 내용과 어조에서 어느정도 감이 오게 마련이다. 이런 내공은 평소에 많이 쌓아두는 수 밖에 없다. 인터뷰라고 해서 마치 딴 사람이 된 양 행동할 필요는 없고, 단지 미팅 전에 어느정도 생각을 정리해 두면 도움이 된다. 그리고 생각한 대로 자신감 있게 전달하면 된다. 자만도 문제지만, 너무 겸손한 나머지 자신감이 없어 보이는 것도 문제다. 자기 사업 내용이라면 언제 누굴 만나든지 아무 자료 없어도 말로 설득할 정도의 준비는 늘 하고 있어야 한다.

4) ‘투자자’보다는 ‘소비자’를 대하는 기분으로 설명 – 많은 분들이 VC를 만날때 너무 ‘투자’쪽에 집중해서 설명하는 경향이 있다. 즉, 이게 엄청나게 큰 기회이고 우리회사에 투자하면 몇년 내로 몇배이상 돈을 벌 수 있다는 식의 설명들이다. 앞으로 매년 2배 이상 성장하는 곡선도 보여준다. 하지만 업계에 웬만큼 있었던 VC들은 이런 말에 별 감흥이 없다. 왜냐하면, 이런 말을 하도 많이 듣기 때문에 식상하기도 하고, 경험에 비추어 볼때 막상 그대로 되는 경우는 거의 없기 때문이다. VC들이 주로 궁금해 하는 건 “이 사업이 커스터머들에게 어떻게 큰 가치를 창출할 것인가?” 하는 문제이다. 즉 간단히 말해 회사가 만들어내는 서비스나 제품이 소비자 관점에서 큰 가치가 있으면 투자할 만한 사업이고 아니면 아닌 것이다. 그래서 나는 B2B 사업의 경우 “내가 바이어라면 이걸 사겠나?” 라고 자꾸 되묻고, 인터넷 업종같은 경우는 “내가 솔직히 앞으로 이걸 자꾸 쓸 것 같나?” 라고 생각해 본다. 투자자 보다는 소비자가 훌륭하게 생각하는 사업이 진국이기 때문이다. 따라서 VC와 미팅에서도 투자자를 설득한다기 보다는 소비자를 설득한다는 기분으로 하면 훨씬 더 효과적일 것이다.

몇가지 더 있지만 저녁을 먹으러 가야하기 때문에 오늘은 이쯤에서 접기로 한다 ^^